down

ratiocinations et digressions

ratiocinations et digressionsBlog de pensées éparses d'un quinquagénaire, fumier homme-cis blanc, enseignant de design graphique et de cinéma d'animation, ex-youtuber, vidéaste, passionné de diverses choses, ni plus intelligent, ni plus bête que la plupart des gens.

“Sombre con”, je le suis probablement.

Sombre c’est à peu près sûr.

Depuis longtemps aussi la masculinité dont on commence seulement à mesurer la toxicité. Je suis de ces hommes blancs hétéros nantis qui font le problème de l’espèce, sa culture malsaine et malfaisante, prédatrice.

Pour autant je n’avais jamais fait l’expérience de la déprime. Des phases de découragement, des petites crises, oui, mais pas la charbonneuse, la visqueuse, l’abyssale, dépression.

Attaché aux règles de vie que je m'étais données, à ce chemin rassurant, modélisé sur une existence de conventions, à un onanisme anxiolytique, à la diversité de ces passions créatrices qui m’ont longtemps occupées, anesthésiées peut-être ? J’étais même complètement démuni - mais compatissant - quand je me retrouvais face à des personnes dépressives, pas loin, comme beaucoup, de penser qu’il suffisait d’un peu de volonté pour s’en sortir. Un peu comme le dessinateur Blutch parodiant les conseils de Lacan dans les marges de Fluide glacial : “bombez le torse, faites du sport”, ça passera.

Être heureux, “pour donner l’exemple”, toussa.

Mais, au moins, je connaissais les symptômes.

Alors quand je me suis retrouvé à perdre le sommeil, l’appétit (avoir 18 kg à perdre n’était-il pas déjà un signe ?), à pleurer à n’importe quel moment de la journée - moi qui pleurais très rarement -, à m’alcooliser avec constance, à ruminer des idées noires, j’ai eu suffisamment de lucidité pour les reconnaître, ces signes.

À comprendre que cette fois, c’était pour ma pomme. Que ma personnalité basée sur la discrétion, la retenue, le refoulement, devrait forcément passer par une phase de bilan, d’analyse, de soin.

Que la vigilance que je me plaisais depuis toujours à porter aux autres, peut-être à mes dépends, je devais la rediriger vers moi-même et probablement, en conséquence, délaisser l’attention que je portais à mon entourage pour essayer de comprendre comment me faire du bien, à moi.

Pas simple quand on ne s’aime pas.

Quand on a pour son propre reflet, croisé par hasard dans une vitrine, une grimace de dégoût, quand on se sent indigne de toute attention.

ne plus vouloir se faire aimer

pour cause de trop peu d’importance

être désespéré

mais avec élégance

Comment décrire cet état ?

Pour moi c’est un sentiment d’infini. Mais pas celui - émouvant - qui vous étreint devant un paysage de montagne, ni cet infini grisant d’un espace sans fin dans un casque VR, ni même celui, vertigineux, abstrait, des mathématiques, de la géométrie ou de l’astronomie.

C’est plutôt la sensation physique d’être perdu, de n’avoir devant soi que des horizons inatteignables, où que porte son regard. Si lointains qu’aucun mouvement, aucune translation ne saurait les faire se rapprocher. Perdu sans avoir envie de bouger. Impuissant. Ne plus savoir pourquoi bouger d’ailleurs, à quoi bon ? Puisque tout est hors de portée. Le découragement.

Sans la possibilité de recevoir d’aide des personnes qu’on aime. Se sentir seul, et moche, et con, et tellement stupide, imparfait, nuisible.

De peu d’importance...

Forcément on se demande pourquoi ?

Et donc on essaie d’analyser.

Pour essayer de comprendre, j’ai cherché, comme beaucoup, l’aide de spécialistes. “Fais-toi aider”, le conseil magique.

J’ai testé trois psy. Trois hommes.

Le premier était jeune mais compatissant. Une attention qui semblait sincère, pas mutique - c’est déjà ça -, empathique. Mais un peu frustrant. Et cher.

Le second était le stéréotype du psychanalyste, professeur Nimbus aux cheveux gris et ébouriffés, grave, savant, dont l’intérêt s'éveillait quand je lui parlais de mes rêves, me disant en blaguant que c’étaient “les cinquante premières années” de la psychanalyse qui étaient les plus dures. Lol.

Le troisième était un psy-sexologue infatué. Il a passé notre première séance (après m’avoir posé un lapin), à lister toutes ses qualités, ses diplômes, à me dire combien il était génial, à partager des anecdotes de ses autres patients (ce que j’ai trouvé un peu malaisant et pas très professionnel), à me dire combien tous les autres psy avaient tort et lui raison. Une personnalité que j’ai trouvé désagréable mais qui me paraissait digne de confiance, s’appuyant sur des faits scientifiques, des sources. Mais un peu brusque. Faisant des schémas sur des petits bouts de papier, expliquant tout par les sécrétions hormonales, des statistiques. C’était aussi le moins cher.

J’ai conservé le second pour une consultation hebdomadaire par une sorte de convention idiote, baignant dans la psychanalyse depuis ma jeunesse comme une bonne majorité de français éduqués, le plus cher, mais ça fait partie du traitement, n’est-ce pas ?

En parallèle de ce “travail” sur moi-même, mon médecin traitant m’a mis - à ma demande - sous antidépresseurs. Si j’ai été perturbé par les effets secondaires de ce traitement, j’ai progressivement senti un mieux. Une sorte d’anesthésie émotionnelle, familière. Une légèreté embrumée mais confortable.

Les émotions qui me paralysaient, me troublaient au point de trembler, de chialer comme un môme, sont devenues plus faciles à dompter. J’ai pu reprendre mon habituelle distance, m’élever au-dessus de mon épaule, comme dans un Third Person Shooter, et me juger avec un peu plus de miséricorde et de bienveillance. Ce n’est pas ta faute, couillon, si tu n’es pas appareillé pour accepter de tomber amoureux, pour accepter de décevoir, de déplaire, de faire du mal aux autres, d’être un vieux porc lubrique. Mais il te faut l’accepter même si ça fait mal. Tu es vieux, la vie est courte, que désires-tu ? Continuer une vie conventionnée, rassurante mais désespérante, ou tenter la solitude pour la première fois de ton existence. Être libre, au prix probable d’être perdu ?

Je teste. J’apprécie certaines facettes de cette solitude. Moins d’autres. Toujours incapable de provoquer le désir. Irrité par les applications de rencontre, stériles et nocives. Et de toute façon finalement convaincu que mon système d’exploitation intime ne peut envisager l’amour sans amour. Cheh.

J’ai arrêté de voir le psy au bout d’un an et demi, ayant calculé que je lui avais versé l’équivalent de 3000€ pour un bénéfice assez discutable, et probablement peu lié à ces séances d’une demi-heure. Me demandant à chaque visite ce que je pourrais bien lui dire, cette fois, ayant passé en revue les motifs classiques d'auto-apitoiement.

J’ai noté sur un post-it que j’ai affiché chez moi la dernière question qu’il m’a posée : “de quoi voulez-vous vous libérer ?”. J’y songe parfois sans avoir de réponse. Y en a-t-il seulement une ?

Peut-être que ce n’était pas le bon psy. Combien faut-il en essayer en fait ?

J’ai arrêté les antidépresseurs quand je me suis senti stabilisé.

Un an et demi après, j’en reprends.

Mon médecin m’a dit que c’était assez classique, cette rechute.

C’est rassurant de se sentir normal, en un sens. De faire partie de cette population de consommateurs de psychotropes, ce mal bien français, ça doit être l’âge aussi. J’espère que je ne passerai pas le reste de mes jours avec ces comprimés à avaler tous les matins mais je me sens trop fragile pour refuser cette aide.

Ce texte est resté deux ans sous forme de brouillon.

Ça n’est pas un appel à l’aide, je vais mieux, merci. Je m’excuse de sa crudité et de son caractère impudique mais je crois que c’est important de dire à celles et ceux qui souffrent que les traitements existent et permettent de se sentir mieux.

J’ai regretté de ne pas avoir pris d'antidépresseurs plus tôt. D’avoir vécu des mois sur une corde raide à planifier ma sortie, à négocier tous les jours avec moi-même le droit de rester en vie.

Ça va faire quatre ans maintenant.

La vie est probablement belle, malgré tout. Avec espérance.

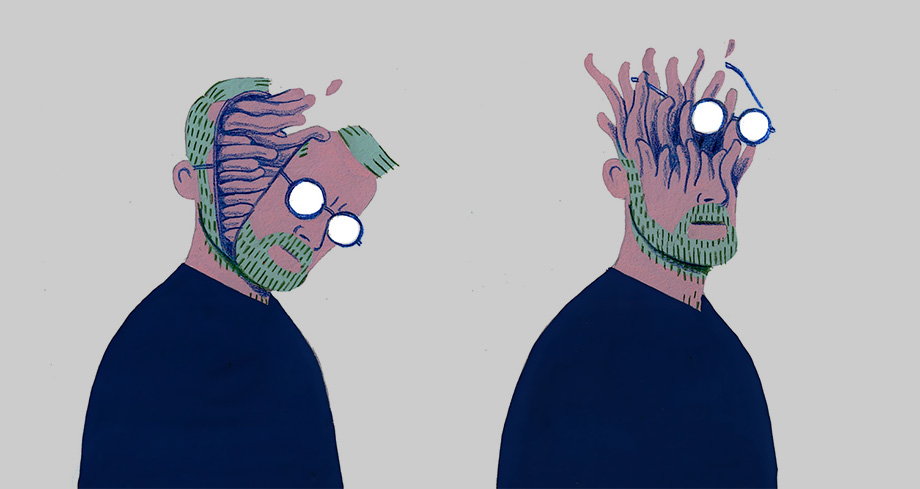

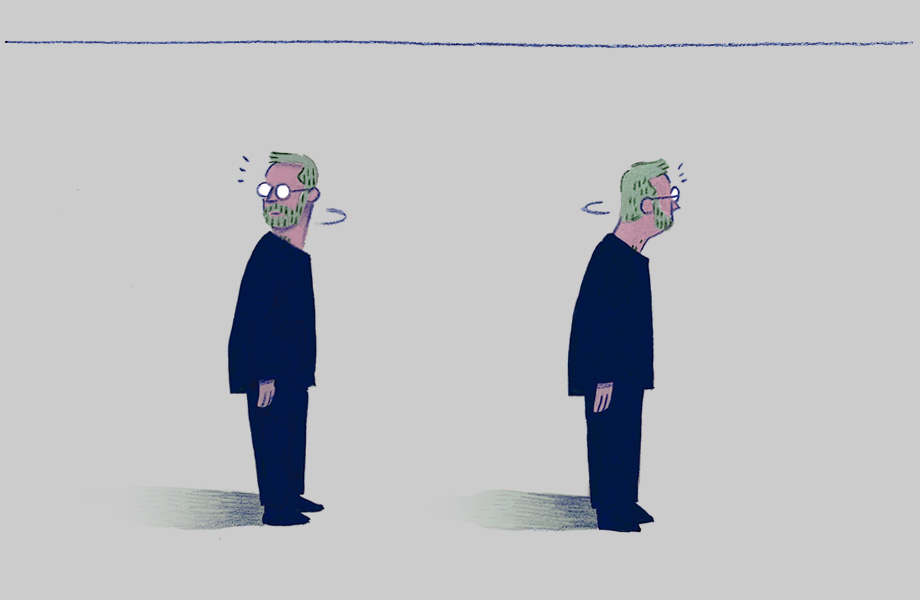

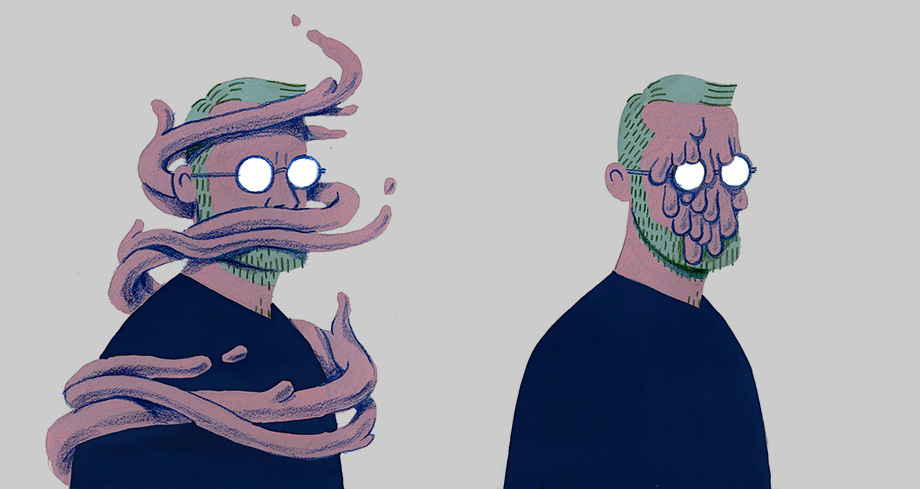

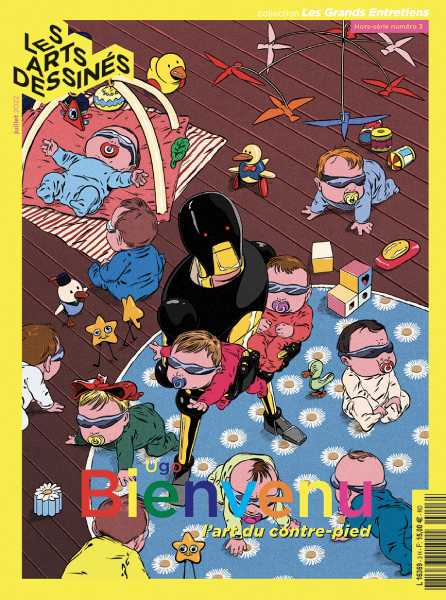

Ugo Bienvenue, étoile de la nouvelle génération d’illustrateurs et de réalisateurs d’animation, le bg de la bd, s’exprime dans la revue “les Arts Dessinés” (juin 2022) et parle de ses débuts.

Je tique évidemment sur les quelques lignes qui concernent son passage dans la formation où j’enseigne depuis 20 ans :

je fais six mois d’animation à l’ESAAT à Roubaix pour une DMA cinéma d’animation avant d’en partir, la faute à des professeurs qui enseignent l’animation sans en avoir jamais fait.

Passons sur la formule désobligeante (et définitive) qui consiste à faire porter la responsabilité de ses propres choix sur les défaillances des autres, Ugo ne manque pas de talent ni de l’arrogance qui va - hélas - parfois avec.

Dans mon souvenir, c'était un étudiant amorphe, dormant sur les tables - au point que c’était devenu un sujet d’inquiétude entre collègues - ne rendant aucun exercice et faisant de toutes façons peu de cas des enseignements donnés à la classe.

Trop talentueux déjà pour profiter de ce qui lui était enseigné à l’époque, trop dépité peut-être d’avoir atterri dans une formation de province après un échec aux prestigieux gobelins parisiens ? Je l’ignore mais dans mes souvenirs il a quitté la formation vers Noël, il faudrait donc plutôt parler de trois mois de formation.

Mais sa formule narcissique peu respectueuse autant que gratuite pointe un sujet qui m’agace depuis des années que j’enseigne et que j’observe les écoles et enseignements en tous genres : pour enseigner un domaine il faudrait être (ou avoir été) un·e professionnel·le de ce domaine. Bon ou mauvais, qu’importe, le passage par les ateliers de fabrication validerait votre enseignement du sceau de la performance et de l’efficience.

Et, évidemment, je ne suis pas d’accord, sinon je ne me fatiguerai pas à écrire cette note.

Je le répéterai toujours : un·e bon·ne professionnel·le ne fait pas toujours un·e bon·ne enseignant·e, et réciproquement.

Enseigner c’est un métier - on dit parfois que c’est le plus beau du monde. Savoir construire une progression, mettre des savoirs et connaissances à la portée d’un public novice, préparer ses cours, évaluer les travaux, conseiller… Mais aussi se former, mettre à jour ses propres connaissances, entretenir des liens avec la profession, organiser des ateliers, des interventions, le tout en essayant de capter l’attention, de ne pas ennuyer, encadrer, accompagner et parfois réorienter, quel que soit le domaine enseigné, c’est un travail à plein temps.

Alors évidemment, surtout dans un domaine technique, il est préférable de savoir de quoi on parle mais un·e professionnel·le aura parfois du mal à hiérarchiser ses connaissances, à les mettre à la portée de son public, à évaluer la progression du groupe, à se remettre en question.

Bien sur, il y a de mauvais profs, comme il y a de piètres professionnels, et évidemment il y a aussi des professionnel·le·s excellent·e·s pédagogues, mais je me refuse à cette équation simpliste de professionnel·le = bon professeur que beaucoup de formations privées affichent et qui ressemblent plus à de l’attrape nigaud.

Donc oui, les enseignant·e·s en animation de l’ésaat ne sont pas toujours des professionnel·le·s, ce sont des enseignant·e·s, expérimenté·e·s, consciencieux·ses, impliqué·e·s, j’ai un profond respect pour elleux - auprès de qui j’ai appris mon métier, ce sont de fins connaisseurs du milieu. Et ça n’est pas facile pour elleux quand on sait combien iels sont livré·e·s à eux-même par une institution peu dynamique à les former.

D’ailleurs l’équipe pédagogique, soudée, est depuis toujours épaulée par des professionnel·e·s - vacataires - intervenant·es dans la formation d’animation : animateurs, boardeurs, scénaristes... dont la présence aura échappé à notre génie démissionnaire.

Et nombreux sont les profils passés par la formation d’animation à l’ésaat qui brillent dans la profession : Pozla, Amélie Fléchais, Kalkair, Alexis Beaumont, Nicolas Athané, Cyril Drouin, Slimane Aniss, Mélanie Duval, Kim Ettinoff, Gilles Cuvelier, Camille André, pour ne citer que quelques ancien·ne·s sans parler des centaines de technicien·ne·s devenu·e·s des professionnel·le·s reconnu·e·s et apprécié·e·s et qui ont su profiter des enseignements de l’équipe de Roubaix.

Ugo n’a pas voulu profiter de la formation ? Grand bien lui fasse. Mais je ne pense pas qu’il n’y ait eu de “faute” de notre côté, juste une incompatibilité d’humeur avec le futur créateur de ces élégants néo-comics amphigouriques.

Dont act.

Je termine (il était temps) la lecture réjouissante (je dirais même euphorisante) du fameux Sorcières, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet (Zones, La découverte, 2016). Je pense sincèrement que ce livre mérite d’être lu à bien des titres.

Comme un certain nombre de réflexions me sont venues à sa lecture, je me décide à rédiger cette petite note.

Si la partie historique introductive du livre est assez synthétique, il me semble qu’elle aborde le cas des procès de sorcellerie de façon un peu biaisée. Pour m’être renseigné un peu sur le sujet je voulais nuancer quelque peu certains passages.

Ces oublis me paraissent relever du “cherry picking” ; recenser les faits qui vont dans le sens de sa démonstration en omettant ceux qui la tempèrent.

J’ai trouvé aussi un peu troublant dans le livre le mélange des sources (très nombreuses) citées dans le livre, qui accumule pêle-mêle des anecdotes, des propos rapportés, des sources historiographiques et des œuvres de fiction. S’il est indiscutable que les séries télévisées ou les romans expriment les préoccupations et mentalités de l’époque qui les voit naître, cumuler parfois dans un même paragraphe des citations historiques et fictionnelles me paraît déconcertant voire manipulateur, pour le moins parfois anachronique.

Tout comme qualifier de “haineux” les portraits de femmes par des peintres du XVe (p. 36) me paraît injuste ; Metsys a représenté dans son œuvre plus d'hommes grimaçants que de femmes (souvent élégantes et à égalités des hommes) et les allégories de Baldung ne me paraissent pas particulièrement à charge.

Hans Baldung, Deux sorcières et les trois âges de la vie, portraits "haineux" ?

Enfin il y a quelques références anti-nucléaires à la fin du livre et un positionnement vaguement anti-science qui me dérangent un peu.

La sorcière est définie comme la femme d’expérience, qui manipule avec efficacité plantes et remèdes en opposition à une médecine défaillante. Certes, à l’époque de la Renaissance, le principe médical du Primum non nocere - d’abord ne pas nuire - était largement galvaudé, mais décrire la sorcière, la guérisseuse, comme détentrice d’un savoir astrologique et magique gênant pour la médecine masculine me semble du même niveau que celles et ceux qui voient de nos jours dans le “paysan” le détenteur d’un savoir séculaire immuable et sage, oubliant que ces paysans sont également les vecteurs de superstitions, sources magiques, cycles lunaires et chouettes clouées sur les portes de granges.

Pour quelques spécialistes, les procès en sorcellerie étaient le moyen pour la société de la Renaissance de se débarrasser des superstitions médiévales pour aller vers une culture chrétienne plus universelle. La peur qui s’installe enseigne la réserve et la “raison” (la raison religieuse) dans les parties reculées de l’Europe. Cette chasse aurait donc eu une valeur civilisatrice et aurait été le prix à payer pour avancer vers une société moderne.

Heureusement, Sorcières… , ne se veut pas une référence historique sur les procès en sorcellerie. Si c’est un point de départ, c’est surtout une analyse symbolique sur le regard contemporain porté sur les femmes, sur les féministes qui osent revendiquer une place d’égalité mais aussi sur les femmes âgées et le rapport à l’image de la femme diffusée par les médias et la publicité.

Si j’ai aimé ce livre c’est surtout parce que je m’y reconnais.

Parce que son sujet me semble surtout l’anticonformisme.

Parce que la sorcière incarne un courant de pensée qui rejette une pensée dominante, un modèle normatif.

Moi qui ne me suis jamais reconnu dans les modèles masculins véhiculés par la société mainstream, qui n’aime ni le foot ni les voitures, qui n'ai aucun esprit de compétition, artiste bobo amateur d’opéra et de musique punk, fils d’une femme, père d’une femme, enseignant d’un public à 80% féminin, je trouve rédigé dans ce livre un ode modeste et spirituel à la bizarerie, au rejet de la normalité.

Alors que ce “conformisme réactionnaire" (que je substituerais volontier au terme de “patriarcat”) est maintenu autant par des hommes que par des femmes (l’autrice y cite beaucoup de femmes réactionnaires au féminisme tout comme elle cite beaucoup d’hommes qui y sont favorables) ce livre me semble dénoncer de façon jubilatoire la soumission des femmes à une norme comportementale et esthétique dont il me paraît nécessaire de se débarrasser.

A mon humble avis, tous les centres de documentation mériteraient d’avoir au moins ces références dans leur fond :

- Les culottées (deux volumes) de Pénélope Bagieux : portraits de femmes de toutes époques, une vulgarisation qui permet de pallier la lacune de modèles féminins dans le savoir collectif. C’est drôle, élégant, dynamique et réjouissant. Nécessaire même.

- Ces hommes qui m’expliquent la vie de Rebecca Solnit, réflexions sur la relation du savoir et des femmes. Écrit juste après qu’un homme lui ait fait une leçon ampoulée sur un sujet dont elle était experte, l’autrice s’interroge sur le fait qu’elle se soit mise à douter un bref instant, sans aucune raison, juste parce que le rapport de subordination était porté par le contexte culturel et sexué.

- King Kong Theory, autobiographie de Virginie Despente, reflexions féministes, récit brutal et intelligent qui évoque le viol, le fait d’être une femme dans une société agressive, mais aussi la prostitution dans une sorte de manifeste court et facile à lire.

- et enfin Sorcières, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, décrit ici.

Il fallait que ça m’arrive.

Il fallait que ça m’arrive.

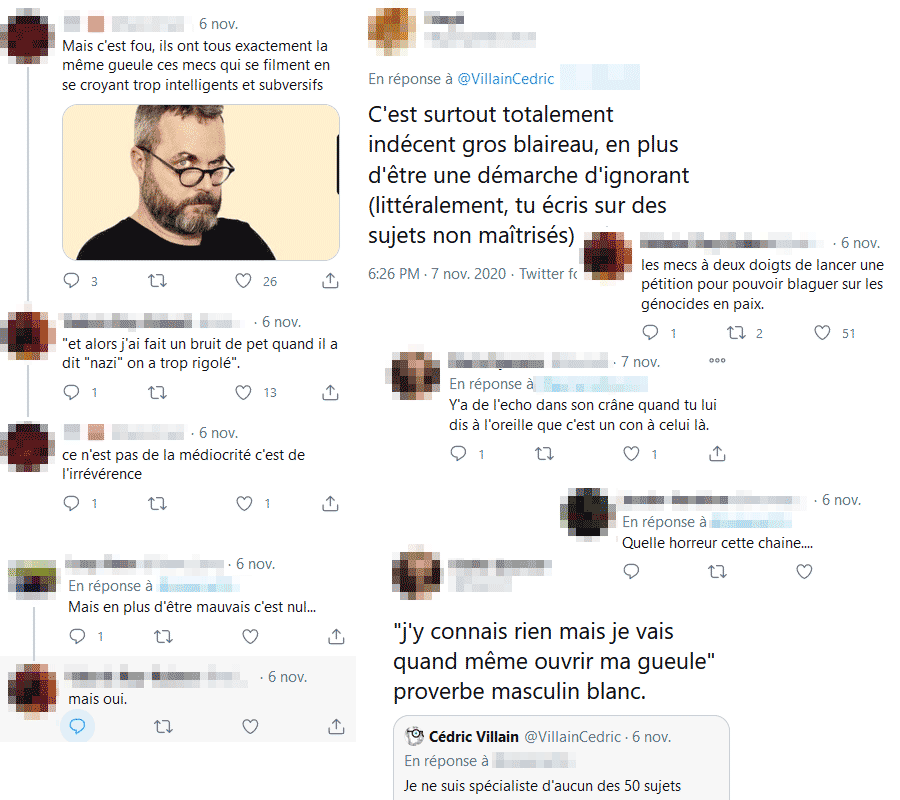

En fait je suis même assez étonné que ça me soit arrivé si tardivement dans l’histoire de ce projet. La “tornade de fèces”, la shitstorm sur le réseau social qui s’en est fait la spécialité : Twitter.

Rétrospectivement je trouve que je m’en sors sans trop d’éclaboussures, même si j’ai fait l’erreur de répondre aux messages quand tout le monde me conseillait de laisser la tempête passer.

Qu’est-ce qui m’a été reproché ?

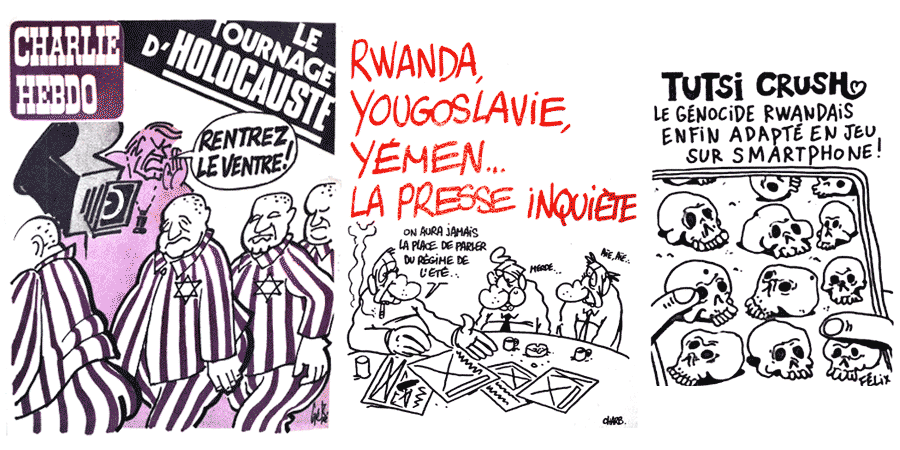

Une personne, essayiste, salariée d’une entreprise de modération d’internet - si j'en crois sa fiche wikipedia - découvre le livre HorrorHumanumEst et la série, un an après sa fermeture. Elle est manifestement choquée par le ton du livre, certains termes et images semblent la heurter: la machette sur la planche de stickers (mais pas le fusil d’assaut ni le sexe coupé), et certaines figures de styles quand j’évoque le génocide au Rwanda et les camps de la mort nazis.

Le livre la fait tiquer aussi sur un point précis : dans un paragraphe de 142 mots (sur un total de 34 834 mots que compte le livre), sur une page d’annexes, après les cinq pages traitants du génocide rwandais de 1994, la mention d’un rapport de l’ONU évoquant des représailles du pouvoir rwandais sur des Hutus réfugiés au Zaïre qui sont qualifiés de crimes de "génocide".

Une affaire évidemment complexe, soulevée encore récemment.

Ce rapport existe bien, ces massacres aussi - même s’ils ne sont pas comparables en ampleur et en méthode au génocide des Tutsis du Rwanda, ce mot de “génocide” est bien cité maintes fois dans ce rapport mais il m’est reproché de lui donner du crédit.

J’ai cité le rapport pour placer le génocide dans une perspective globale, comme souvent, pour souligner que les massacres ont des origines et des conséquences, me fiant évidemment à cette institution qu’est l’ONU.

Or, c’est une évolution historiographique que j’ignorais sur cette affaire, ce rapport et le terme de double-génocide (ou contre-génocide que j’ai utilisé comme titraille de ce paragraphe) est mis en avant par des négationnistes du génocide.

Je ne pense pas que quiconque puisse dire ou écrire que des centaines de milliers de Tutsis n’ont pas été massacrés en 1994, les faits se sont passés quasiment devant les caméras et les témoignages sont nombreux. Que des personnes cherchent à relativiser les faits, les minimiser ou les mettre dans une perspective plus large, parfois pour se défendre des accusations qui pèsent sur eux est certain. Mais personne ne nie les faits. Or le terme négationniste est celui utilisé en Histoire pour qualifier la contestation ou la minimisation de crimes contre l’humanité.

Le Négationnisme est une des pires accusations qui puisse être faite dans le contexte d’un travail qui traite d’Histoire.

Qu’il me soit balancé comme ça dans un tweet, devant 30 000 abonnés, un vendredi après-midi a évidemment quelque chose d’assez infamant.

J’avoue que ma connaissance est loin d’être parfaite sur le sujet - qui peut se targuer de connaître parfaitement le sujet du génocide rwandais si controversé et dont certains faits restent encore inconnus ? - mais la personne qui me fait ces critiques n’est pas plus spécialiste que moi.

Je reconnais volontiers la maladresse d’ailleurs - comme toutes celles qui m’ont été faites auparavant. J’ai écrit l’épisode en 2012, deux ans après l’écho médiatique de ce rapport de l’ONU (Le Monde, Libération, L’Express, pour ne citer qu'eux) et les discussions et recherches sur le sujet ont fait leur chemin depuis. J’aurai dû faire preuve d’un peu plus de prudence, utiliser comme je l’ai fait dans l’épisode animé le point d’interrogation dans le titre “contre-génocide ?” et préciser qu’il y a une accusation négationniste qui pèse sur ces faits.

Je reconnais volontiers la maladresse d’ailleurs - comme toutes celles qui m’ont été faites auparavant. J’ai écrit l’épisode en 2012, deux ans après l’écho médiatique de ce rapport de l’ONU (Le Monde, Libération, L’Express, pour ne citer qu'eux) et les discussions et recherches sur le sujet ont fait leur chemin depuis. J’aurai dû faire preuve d’un peu plus de prudence, utiliser comme je l’ai fait dans l’épisode animé le point d’interrogation dans le titre “contre-génocide ?” et préciser qu’il y a une accusation négationniste qui pèse sur ces faits.

Mais si ce paragraphe est maladroit, il n'est pas factuellement faux et je n’ai donc pas spécialement de reproche à me faire, ce que j’ai exprimé aussi humblement que j’ai pu dans les réponses que j’ai formulées au tweet initial.

Mais ce qui m’est aussi reproché - peut-être surtout d’ailleurs - c’est le “style” du livre, sa tonalité.

L’utilisation d’euphémisme dans le texte, d’ironie, de litotes, la tonalité sarcastique globale de la série semble être insupportable à certains. Qu’on puisse mettre dans le même livre l’histoire de génocides et des exécutions ou ce que l’initiatrice du premier tweet qualifie de “faits divers”.

Quand j’utilise une litote dans mon texte c’est pour provoquer un effet inversement proportionnel. Dire que le génocide rwandais était “efficace” c’est évidemment odieux quand c’est pris au premier degré.

Mais c’est aussi un qualificatif réaliste si on se réfère au ratio des morts et du temps qu’il a pris.

Le mot cherche donc à provoquer l’indignation, comme le reste du livre.

Le mot cherche donc à provoquer l’indignation, comme le reste du livre.

Ne nous y trompons pas, HorrorHumanumEst est bien un livre d’indignation sur la capacité de l’humanité à provoquer l’horreur.

Celles et ceux qui pourraient y lire une fascination ou pire une admiration pour ces sujets manquent sérieusement de bon sens. Ce qu’il est à mon avis difficile de soupçonner quand on lit le livre...

Bon.

Il s’agit d’un désaccord de style en somme, l’intention n’est pas mise en cause, même par l’instigatrice de l’invective.

Sauf qu’elle se permet de me prêter des intentions d’humour déplacé, me prétant ces paroles : “et alors j’ai mis un bruit de pet quand il a dit “nazi” on a trop rigolé”. Comparer l’ironie - une figure de style permise par notre magnifique langue - à l’humour scatologique de salles de garde, évoquer les gaz intestinaux sur le sujet des camps d’extermination ?

Je ne sais pas qui a l’humour le plus à propos...

Car oui, j’assume le côté grinçant de cette série.

Je l’ai déjà dit maintes fois, elle cherche à toucher ceux que les discours lisses endorment, elle cherche à synthétiser des faits pour tous ceux que l’Histoire ennuie - et ils sont nombreux.

Parler de sujets graves le regard baissé, les sourcils en accent circonflexe, le ton digne, plein d’une feinte compassion de circonstance et le petit doigt sur la couture du pantalon m’emmerde.

Je crois que les quatre années de recherches diverses et les quelques milliers de pages de lecture m’ont permis d’aborder les sujets que j’ai traités dans mon livre avec une certaine honnêteté, que j’en ai fait une synthèse satisfaisante. Que les corrections que j'ai intégrées au fur et à mesure ont permis de clarifier et rectifier les quelques erreurs - minimes pour la plupart.

Mais oui, je le dirai toujours : je ne suis pas spécialiste !

Ce qui ne veux pas pour autant dire que je suis ignorant comme certains ont pu le déduire.

Et j’ai utilisé un style qui ne plaît pas à tout le monde.

Je constate ici, une fois de plus et comme beaucoup, que malgré les belles images placardées en 2015 sur tous les réseaux sociaux, tout le monde n’est pas “Charlie".

Ce qui m’a le plus fasciné dans la mécanique du réseau c’est l’effet produit par le message initial.

La remarque sur le paragraphe paraît légitime et je l’ai prise comme telle.

Mais quand elle est faite de façon ostentatoire par une personne lue par plus de 30 000 abonnés, c’est comme un appel à la réaction.

Sur ce média, s’exprimer c’est partager son indignation à l’ensemble de ses followers.

Et l’émotion est contagieuse, surtout que celles et ceux qui lisent et sont abonnés à une personne le sont souvent parce qu’elles ou ils font confiance à son jugement ou apprécient ses prises de parole.

Passons sur le tutoiement (qui me gêne toujours) tout de suite adopté par les personnes qui ont répondu au tweet initial, j’ai reçu un flot d’insultes et d'invectives aggressives à la suite de ce message.

Se voir traiter de Gros blaireau, d’ordure, de fumier, de con, de tête pleine d’eau ou d'abruti de manière totalement gratuite par des personnes que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, qui n’ont pas lu mon livre, ne sont pas plus expertes que moi mais jugent une démarche sans la connaître sur le simple fait d’une critique vague m’a semblé pour le moins choquant.

Surtout quand ces remarques glissent sur mon physique, mon genre ou même mon patronyme… J’ai eu l’impression de devenir une sorte d’épouvantail déshumanisé. Je savais que c'était courant sur Twitter, mais le vivre vous fait ressentir la chose différemment.

Surtout quand ces remarques glissent sur mon physique, mon genre ou même mon patronyme… J’ai eu l’impression de devenir une sorte d’épouvantail déshumanisé. Je savais que c'était courant sur Twitter, mais le vivre vous fait ressentir la chose différemment.

La publication des épisodes sur YouTube m’a exposé pendant près de quatre années à des insultes variées, j’ai été traité de connard, de gauchiasse, d’anti-communiste, l’Histoire est un sujet un peu clivant, c'est le jeu.

Je n’ai été inquiet que quand la véracité de ce que je racontais était remise en cause.

Sur Twitter c’est bien l'honnêteté de ce travail, en pleine période difficile pour moi, qui m’était reprochée, qui m’a ébranlé et empêché de dormir pendant quelques nuits. Et je comprends assez mal le profit de ces justiciers qui pensent que leur avis est infaillible et supérieur aux autres, qui croient analyser avec pertinence le travail de six années en deux coups d’oeil, résumer une critique à une poignée de mots et se permettent d’activer leur influence calomnieuse sans remords, participant un peu plus à ce climat de violence, de harcèlement, d’insulte, comme si le fait de se trouver sur ce média autorisait à le faire subir aux autres parce qu’on peut le subir soi-même.

J'ai eu l'impression de prendre conscience en un weekend du fond du livre de François Cusset sur les nouvelles formes de violences.

Se défendre devant un flot qu’il est difficile de lire intégralement, qui fait des rameaux, des copies, est quasiment impossible. Parce qu’exprimer une défense en 280 signes relève du défi, surtout qu’au moindre écart de vocabulaire vous êtes cloué au pilori et déclenchez un nouveau flot de réactions.

Le dernier reproche qui m’a été adressé par contre m'indigne vraiment.

Selon la horde, il faudrait être “expert” d’un sujet pour le vulgariser.

Et plus je refléchis à ce postulat, plus je le trouve idiot.

Qu’on me reproche de n'être pas au dernier fait de la recherche je veux bien l’admettre. Mais faire une synthèse (1’30 sur ma série vidéo, cinq pages illustrées dans mon livre) ne réclame pas d’avoir un doctorat sur les sujets traités.

Qu’on me reproche de n'être pas au dernier fait de la recherche je veux bien l’admettre. Mais faire une synthèse (1’30 sur ma série vidéo, cinq pages illustrées dans mon livre) ne réclame pas d’avoir un doctorat sur les sujets traités.

Certains m’ont même reproché de risquer de devenir une référence biaisée ce qui me semble complètement dément. Je n’ai pas le souvenir d’avoir jamais vu "il était une fois l’homme" cité dans les bibliographies de travaux d’historiens !

Un livre de vulgarisation reste une entrée dans le sujet qu’il traite. Jamais une référence de quelque manière que ce soit.

C’est même à ça qu’il sert.

Que les sujets soient traités avec sérieux et exactitude est évidemment une nécessité, qu’il bénéficie quand c’est possible de l’éclairage de spécialistes est un plus. Si je ne l’ai pas fait c’est par manque de moyen.

J’ai quand même fait ce travail de vérification et de correction avec le plus de sérieux possible.

Par expérience je sais même que souvent les “spécialistes” d’un sujet sont les pires vulgarisateurs : ils le connaissent trop pour être capables d’aller à l’essentiel, de le simplifier.

L’intervention d’un spécialiste de la vulgarisation permet d’optimiser la pensée, de choisir un angle précis, de l’adapter à un auditoire.

Nier cela c’est mettre au panier TOUTE la vulgarisation des musées, des vidéastes, des livres grand public.

Au panier les culottées de Pénélope Bagieu qui ose traiter en BD de biographies sans l’aide d’historiens ? Au panier Tu mourras moins bête de Marion Montaigne qui fait ses propres recherches sur des sujets scientifiques et ose utiliser des personnages de la pop culture pour les mettre en scène ? Au panier les Radium Girls de Cy ? La petite histoire des colonies d’Otto et Jarry qui font revivre le général De Gaulle ou Yves Mourousi ? L’intégrale de C’est pas Sorcier ? De Karambolage ?… Toutes ces oeuvres qui m'ont tant appris et enchantées ?

Soyons sérieux.

La vulgarisation est un métier, de metteurs en scènes, de comédiens, de graphistes, d’auteurs et d’autrices.

Que les chercheurs cherchent, publient, soient lus et que leur travail soit mis à disposition du public par des gens qui en ont les capacités.

J’ai quand même été soulagé de voir le flot s’éteindre petit à petit en moins de 48h, preuve probablement que ce qui m’était reproché était assez ténu. Je me rends même compte à posteriori que certains tweets ont été supprimés.

Ce qui est sûr c’est que je vais modifier le paragraphe incriminé pour l’édition qui sortira en librairie, je l’ai déjà fait sur le site officiel de la série. Mais tout ce stress, cet épandage d’agressivité alors qu’une simple remarque - neutre, même pas forcément bienveillante - dans un message privé aurait suffit, ça me dépasse un peu.

Et moi qui ai peur de Twitter, je me retrouve restrospectivement à faire le ouin-ouin sur mon blog, en bon cis-homme blanc depressif. Mais comme j'ai toujours eu le complexe de l'imposteur, peur de l'illégitimité, mon autodénigrement me crie bien fort à l'oreille "bien fait".

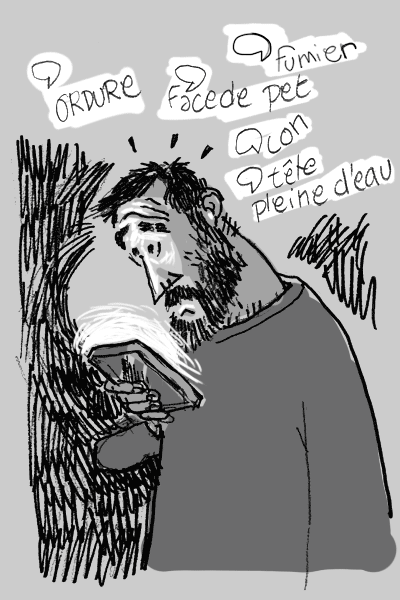

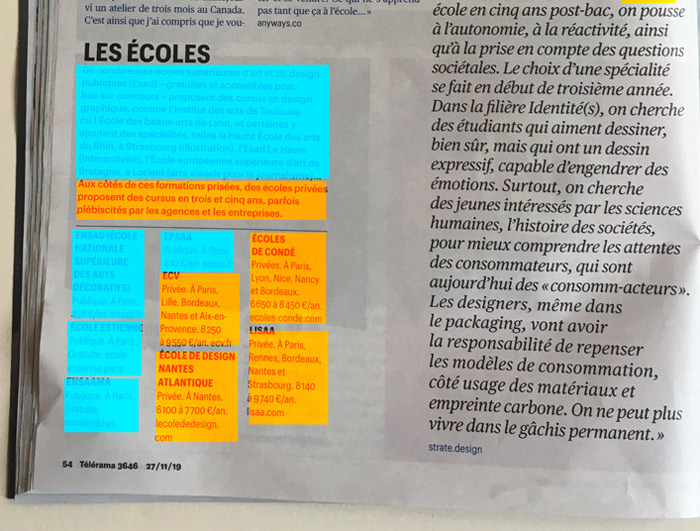

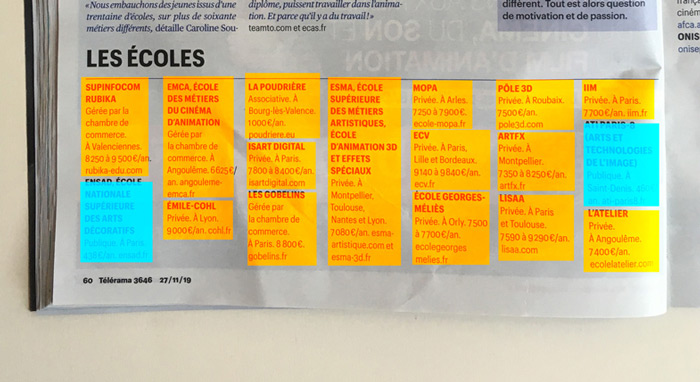

Encore une fois, oui, ENCORE une fois, il faut qu'un journal culturel, ici Télérama dans son numéro 3646 du 30 novembre 2019, se fende d'un "dossier" sur les formations en Design Graphique et cinéma d'animation. Quand on est comme moi enseignant dans ces deux disciplines, ce genre de dossier à de quoi énerver. Car encore une fois ce dossier fait la part belle aux formations privées et semble ignorer qu'il existe quantité de formations publiques qui dispensent - gratuitement - des formations équivalentes.

Repérons ensemble sur le dernier dossier les citations de formations publiques (surlignées en bleu) et privées (surlignées en orange).

Le paradoxe qu'on peut souligner dès le départ c'est que sur les artistes interviewés trois sur quatre sont issus de formations publiques (La Cambre en Belgique et ENSAD Paris). Notons également que la grande majorité des publicités associées à l'article sont de boites privées mais ça n'a rien d'étonnant quand on sait que les écoles publiques n'ont simplement pas de budget pour communiquer.

Le problème ce sont surtout les encadrés "les écoles" qu'on trouve sur les deux domaines.

Celui du Design Graphique est composé ainsi : un pavé introductif général pour dire que plein de formations publiques existent, ensuite une liste de 8 écoles, citant à égalité public et privé.

Ce qu'oublie de mentionner ce dossier, en citant LES écoles (pas "des" ni "quelques", hein... "les".. comme s'il n'y en avait pas d'autres) ce sont rien qu'à Paris les écoles Duperré, Renoir ou Prévert (Boulogne-Billancourt), formant toutes trois depuis des années au même titre que l'ENSAAMA ou Estienne. Et en province ? Puisque le dossier cite l'école privée de Nantes, il aurait aussi pu citer une des 38 formations publiques en design graphique DNMADe ? Chaumont, Rouen, Roubaix, Marseille... Elles sont toutes citées ici, on a l'embarras du choix, sans parler des privées sous contrat avec l'état (au moins 5 en design graphique), tout aussi valables et bien moins onéreuses que celles citées.

Que dire d'ailleurs des écoles de BeauxArts ou dépendantes du ministère de la culture dont certaines sont spécialisées en Design Graphique et d'un excellent niveau ? L'Esad d'Amiens ? D'Orléans ? De Cambrai ? Du Havre ?

Pour ce qui est des formations en cinéma d'animation c'est plus compliqué car 90% (estimation au doigt mouillé) de la formation dans le secteur est privée, tant pour des raisons économique qu'historique et parce que le métier nécessite souvent des formations modulables et techniques que l'éducation Nationale peine à encadrer. Mais elles existent : en plus des deux citées dans le dossier (ENSDA, Paris8) au moins 4 établissements publics dispensent un DNMADe en cinéma d'animation (Estienne Paris, Esaat Roubaix, Cournon d'Auvergne, Marie Curie Marseille), plus Sainte Geneviève à Paris (privé sous contrat). C'est quand même dommage de les oublier, non ?

La dernière bétise de l'article se trouve dans l'encadré "Les dipômes" qui cite deux formations qui ne recrutent plus (BTS et MàNAA) et qui sont donc totalement inacessibles aux lecteurs et lectrices de ce dossier. A quoi bon citer deux anciennes formations dans ce type de dossier ?

Mais pourquoi donc ce dossier semble si mal renseigné ?

Il faut probablement y voir une certaine indigence journalistique, bin si... il faut bien appeler cela ainsi. On peut aussi y voir un intérêt financier, les écoles privées étant les clients du Média Télérama, dispenseur de publicités à un public choisi de lecteurs amateurs de prescription culturelle.

Mais ça tient surtout probablement au contexte de ce dossier : le salon "Start" dont Télérama est partenaire avec Le Monde. Tous ces salons, génériques (de l'étudiant, des formations professionnelles, des métiers, etc) ou spécialisés (des métiers de la création, des métiers de bouche, du bien-être, des professions médicales, etc.) s'ils sont gratuits pour les visiteurs sont PAYANTS pour les exposants.

Et qui peut se payer - souvent très cher - une place visible à ces salons ? Qui peut aussi financer des hotes et hotesses qui font le pied-de-grue le temps d'un weekend en distribuant des plaquettes clinquantes sinon les formations privées dont le système financier repose sur la visibilité et la séduction ?

Les formations publiques n'ont aucun moyen à dépenser pour aller là-bas, aucune ristourne, et peu d'enthousiasme chez les enseignants à aller jouer les représentants de commerce le temps d'un weekend non payé.

L'analyse des exposants listée dans le magazine me parait assez parlante.

Alors restons positifs, le dossier n'est pas totalement à jeter, pour celles et ceux qui auront le bon sens de lire entre les lignes il faudra aller regarder le site officiel des arts appliqués, cité dans le dossier, pour trouver une liste de TOUTES les formations de design graphique et d'animation gratuites dispensées par l'éducation nationale.

Et puis les formations privées ne sont pas mauvaises en soi, certaines sont même de très grande qualité mais rappelons que le prix moyen de ces formations tourne autours de 8000€ par an pour des formations de 3 à 5 années...

Commencer sa vie professionnelle en passant dix années à rembourser un prêt étudiant me semble un projet d'avenir assez peu avenant quand des alternatives sont possibles.

Ce que je reproche à Télérama, en fidèle abonné depuis 30 ans, c'est de faire de la publicité à ce modèle économique alors que bien d'autres chemins existent et qu'ils ne sont pas bien compliqués à trouver pour peu qu'on s'en donne la peine, ce que le journaliste n'a manifestement pas fait.

page 1 de 4 billets précédents